前の記事を更新しようと思ったんですが、ここ数年で結構VJソフトの改革や勢力変化的なものがいくつか起きておりまして、2025年版の私見を書いていきます。

前回までの記事はこちら。

ino2408m-pinv.hatenadiary.jp

この記事に出てくる用語

・ポン出し→音楽に対応した映像をHDD等から選んで出すこと。エフェクトかけないものを指すことが多い。

・リップシンク→DJさんが流してる音楽とVJさんが流してる映像のタイミングをシンクロさせること。

・ビートシンク→DJさんが流してる音楽のテンポに合わせてエフェクトや別映像を流したりする表現。

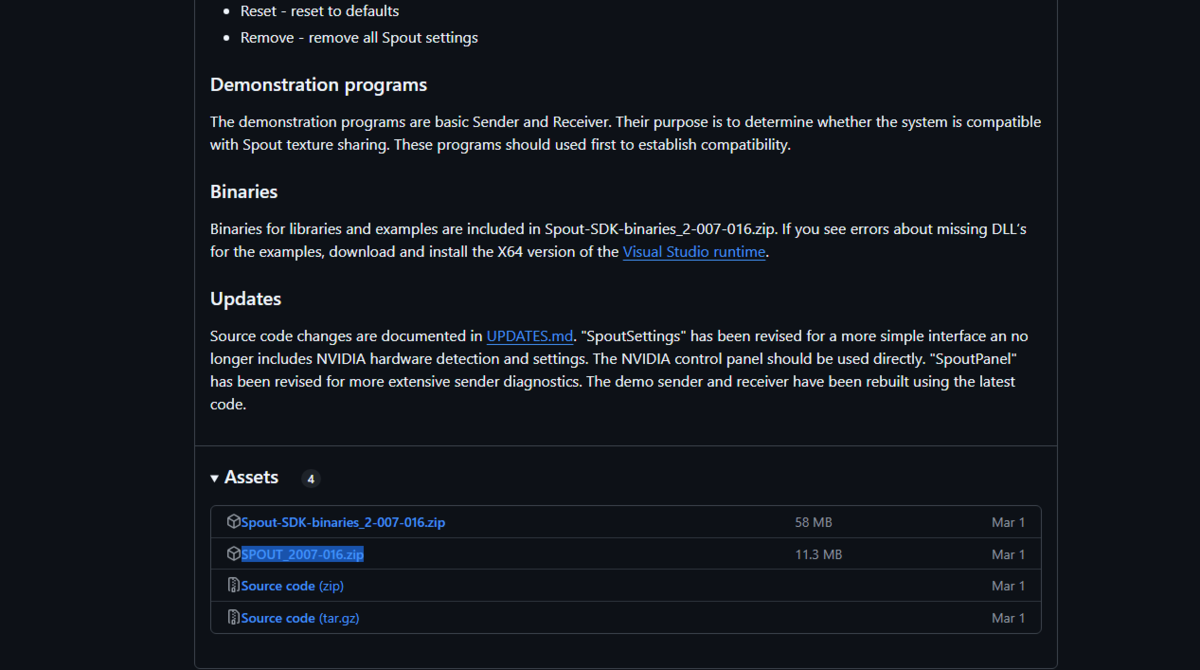

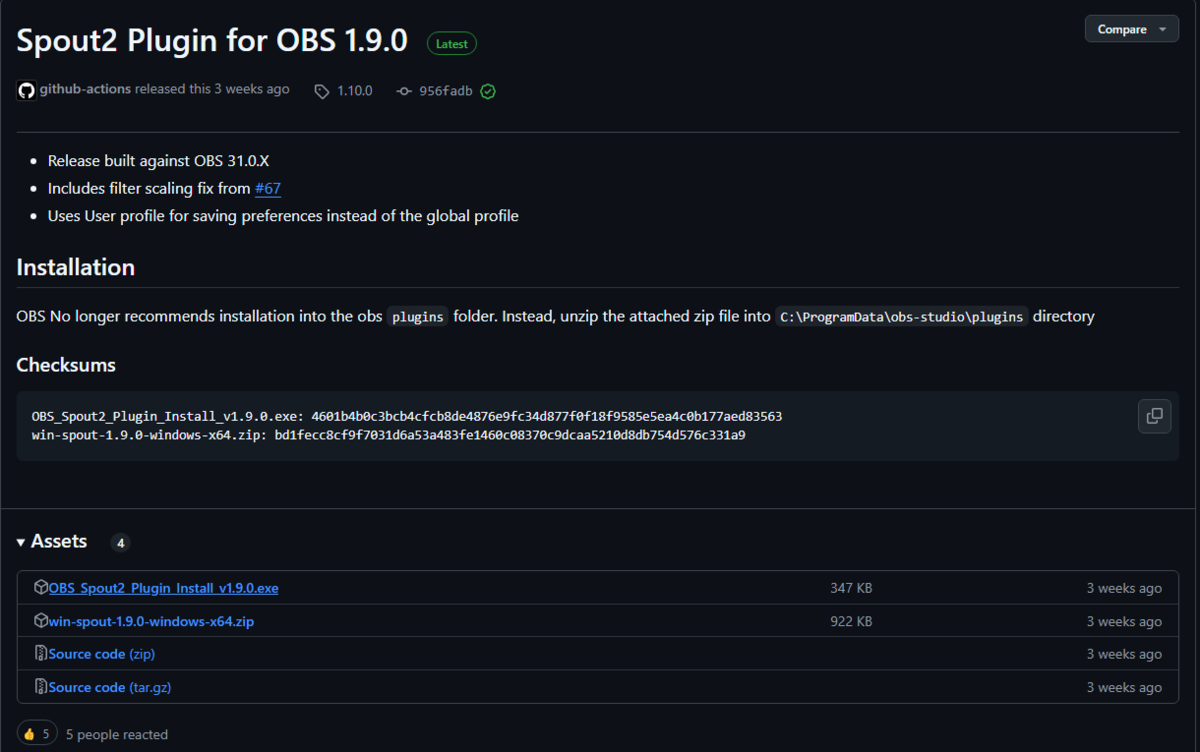

・Spout→ソフト間で動画をリアルタイムで共有する機能。イメージとしてはHDMIケーブルのソフト間ver。後日説明します。

・Syphon→Spoutと同じようなものでMacのみで使える規格。

・NDI→Spoutに似た規格で、同じネットワーク内で動画共有する規格。PC間通信や一部のカメラにも対応。

・アサイン→MIDIコントローラーに対してボタンとソフトの動作を対応させること。

・ステップシーケンサー→BPMに合わせて1拍ごとに映像切り替えを行う機能

今回の記事ですが、前回書いた記事を残しつつアップデートし、VJソフトの2025年時点の状況についてお話します。そして割と私見もかなり入ってます。

先に申しておきますが、アマチュアVJ/プリレンダVJ領域の話となります。

前回からの変更点とトピックス

・GrandVJ、Windows11サポートされず

・Rekordboxのサブスクの改定(改悪)とレコボリリック廃止

・SynapseRackの登場

・各種ブラウザVJツールの登場

・VDMXの価格改定

・円安ドル高の加速

結論から申し上げると

Windowsの人→VirtualDJをベースにし、必要あらばResolumeやSynapseRackと連携

Macの人→VDMXかResolume+VirtualDJ。

サポートVJ等→ブラウザやフリーソフトでも。

DVJ(DJやりながらVJ)やる人→Rekordbox Video/Serato Video/djay Proなど。DVJのシステムを転用してもいいが、VJに比重を置くならVJは別ソフト構成を組むのがオススメ。

が当ブログ的にはおすすめです。

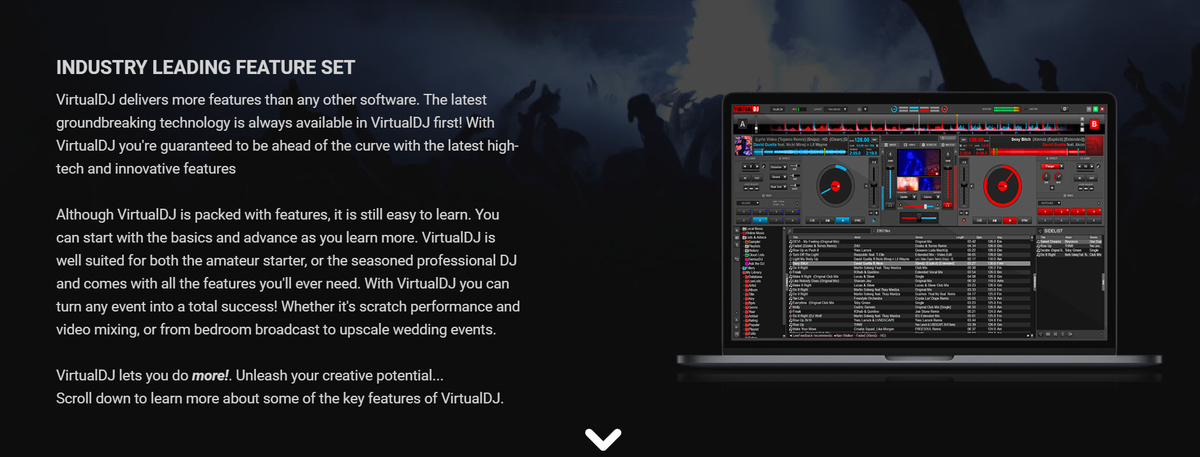

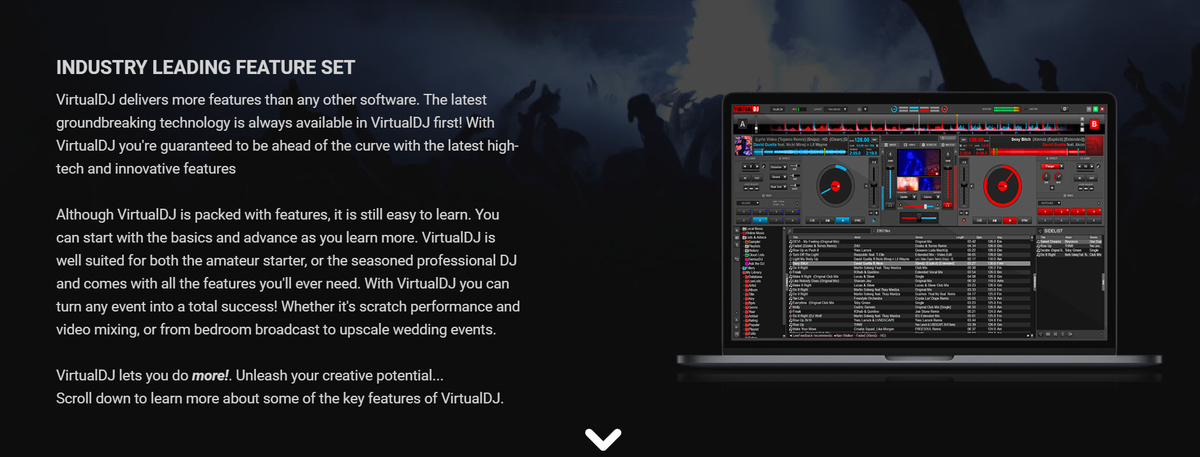

1.Virtual DJ

アニソンVJ界隈で一番使用ユーザーが多いと思われるソフトです。

・Home版は59ドルまたは99ドル。

・ロゴなしでVJができるPro版は299ドル(約45000円)です。

良い点

・Windows/Mac対応。ですがMacでSyphonの運用をするのが少し難に。

・使用ユーザーが多いです。アニクラVJ出身の人はいじったことある人も多く、トラブルやわからないことあっても聞けることが多いです。

・なにせDJソフト。UIに関してはVJソフトの中ではほとんどの人が初見で使えるくらいにわかりやすいかと思います。DJ出身であれば明日から使えるレベルの簡便さです

・Pro版であればほとんどのDJコントローラーに対応、MIDIアサインも済んでます。(ようはDJ2Go2TouchとかWego2とか繋げば即使える)

・対応形式がとてもとても豊富です。.mov、.mp4はもちろん、.mkv、.webmなどひととおり形式に対応しており、動作も他のソフトに比べてとても軽いです。

・DJ型VJソフトの中でプラグイン入れることによりSpout/NDIに対応できる数少ないソフトです。しかも送受信両方に対応してます。ざっくりいうと、ResolumeやVDMXなどに映像を送ることが可能でVirtualDJとresolumeのいいとこ取りをする・・・みたいな使い方ができます。

・BPM解析能力はDJソフト故に優秀な方です。

・プレイリスト作れるのでセットリストへの対応が非常に楽です。

・GPUがついているPCが推奨ですがGPUないPCでも動きます。

クセのある点

・割引されたのをあんまり見たことないです。サブスク1ヶ月だけ半額とかはあったような・・・だけど買い切りは割引なかなかしないイメージ。円安の加速により、割引はされず2025年のレートだと45000円を超えることも。

・もとのUIが英語なので、怪しい日本語がちょっと見られます。

・MIDIアサインやループの変更はコード(VDJ Script)打って行うので独特です。

・もともとDJソフトなので映像エフェクトはいろいろあるものの弱いところあります。

・STEMや解析関係の機能をうまく切っておかないと快適に動作せず、設定項目が意外と多いです。

こういう人に向いてる

・とりあえず素材再生系を極めたい(アニクラ等でのノンエフェクトVJなら間違いなくこれです)

・他のソフトに像を飛ばして使いたい

・DJコントローラーが余っている

・エフェクトはあんまりかけたくない

・リップシンク命の原曲アニクラで活躍したい

・PCにそこまでお金をかける予定がない

→あんまりエフェクトかけたくない人にはこれが一番かと思います。DJソフトゆえのタイミング同期技術に長けているので、リップシンクへの強さがあります。Resolumeなど他のソフトと組み合わせて使う人も多いです。アニクラ、ボカクラ、アイドル等においてはこれスタートがオススメですし、間違いないと思います。

PCスペックに自信のない人から、他のソフトと組み合わせて使う人まで広くおすすめできます。

2.VDMX

Mac専用。

アニソンVJ界隈でMacユーザーはVirtualDJとこれで半々かな?というイメージです。

VDMX6が発売され、前は$249だったんですが、

TouchDesignerなどの高度な機能がないVerなら

$99(3licenses)になりました。

円安でも15000円いかないくらいで、現状MacでVJをやるなら一番コスパが良いソフトってことになります。

無料版では設定が保存できませんが、ResolumeやgrandVJと違ってロゴが出ないので、無料版のままポン出しに使ってる人もいます。

良い点

・画面レイアウトがある程度自由に組める

・豊富なプリセット(アニソンVJ向けの2-4layerなんかもあります)

・Syphon(SpoutのMac向けver.)、NDIなどの規格に一通り対応しています。

・エフェクトや各種機能豊富。パラメーターもいじれるところ多いので。アニソンからEDMまで何でもいける

・画面キャプチャができる

・対応形式はResolumeより多い

・ソフト単体でかゆいところに手が届く(ステップシーケンサーやマイク反応、画面キャプチャなども一通りついてます)

・歴の長いソフトでユーザーも多いのでネットに情報が充実しています。

クセのある点

・対応OSがMacのみです。(M1MacかMacbookPro15inchクラスを推奨)

・画面がやや初見ではとっつきにくいです。慣れればいいといえばそうなんですがようは自分で画面構成を組んでいくのが結構時間がかかります。

・自由度が高いゆえに、最初に何をやっていいかがわからなくなりがちです。

・UIが基本的には英語です。

こういう人に向いてる

・Macのハイエンド機(M1以降)を持っている、もしくはこれから買う予定

・じっくり構成を練って凝ったVJがしたい

・扱う汎用素材が多い

・アニクラ以外でのVJの機会が多い

・説明ブログなどを読んである程度理解できる

→Macを持っているなら体験版いじってみて合うかどうか入れてみるのはいいかな?と思います。

M1は最近公式対応しましたが8layerくらいなら動きました。ただ長時間使っていると映像が止まる、VirtualDJのSyphonが使えない?安定しない?などの問題もあるとの報告もあります。

アニソンVJにもバリバリ使えます。

Mac向けのVJソフトにCoGeやModule8もありますが使用ユーザーも少なくアニソンVJ向きではない気がするので割愛します。

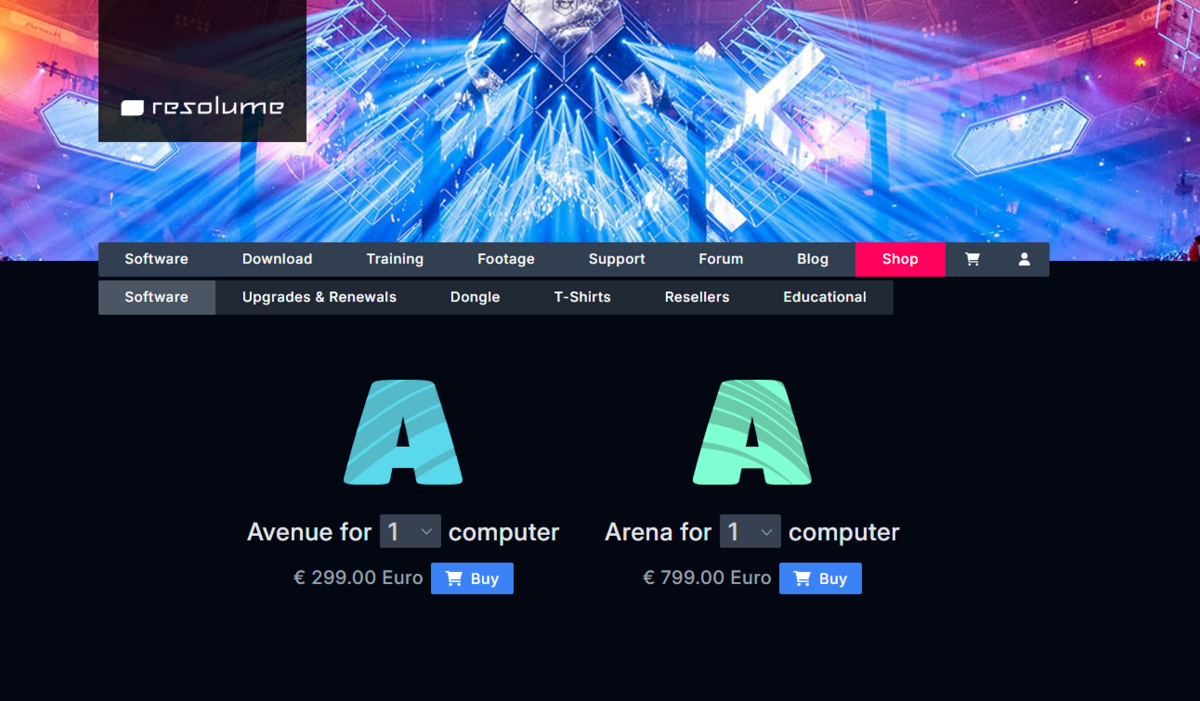

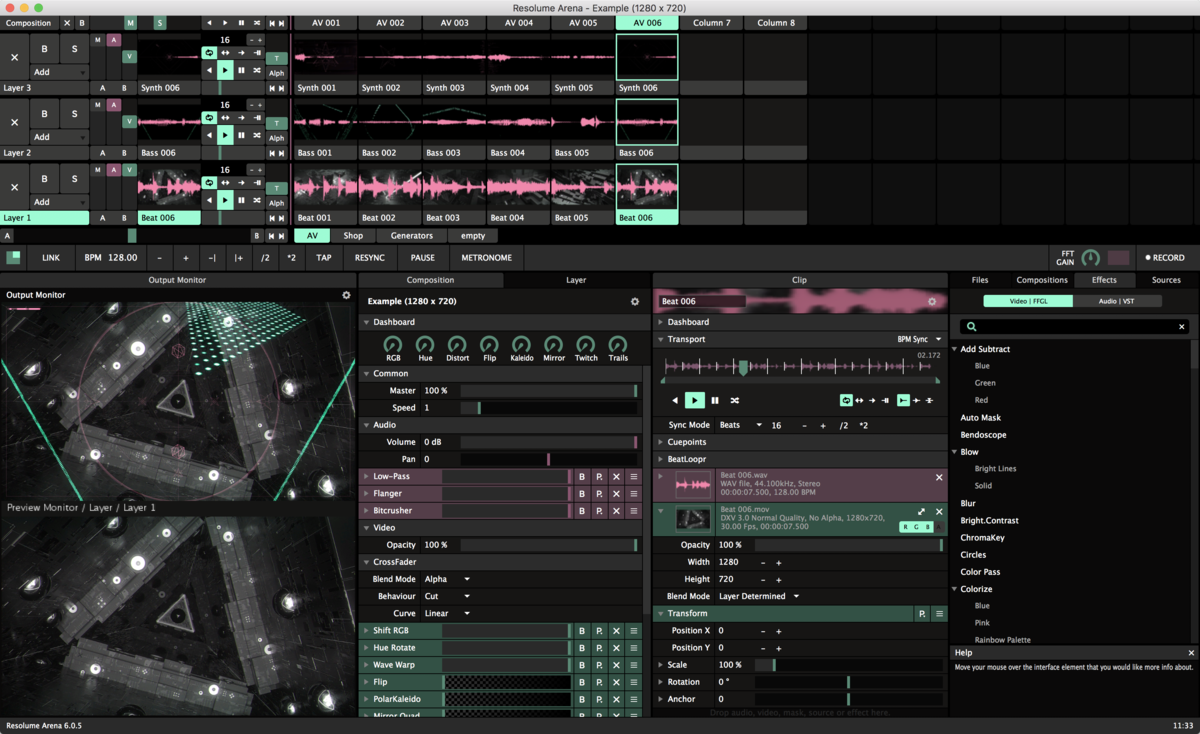

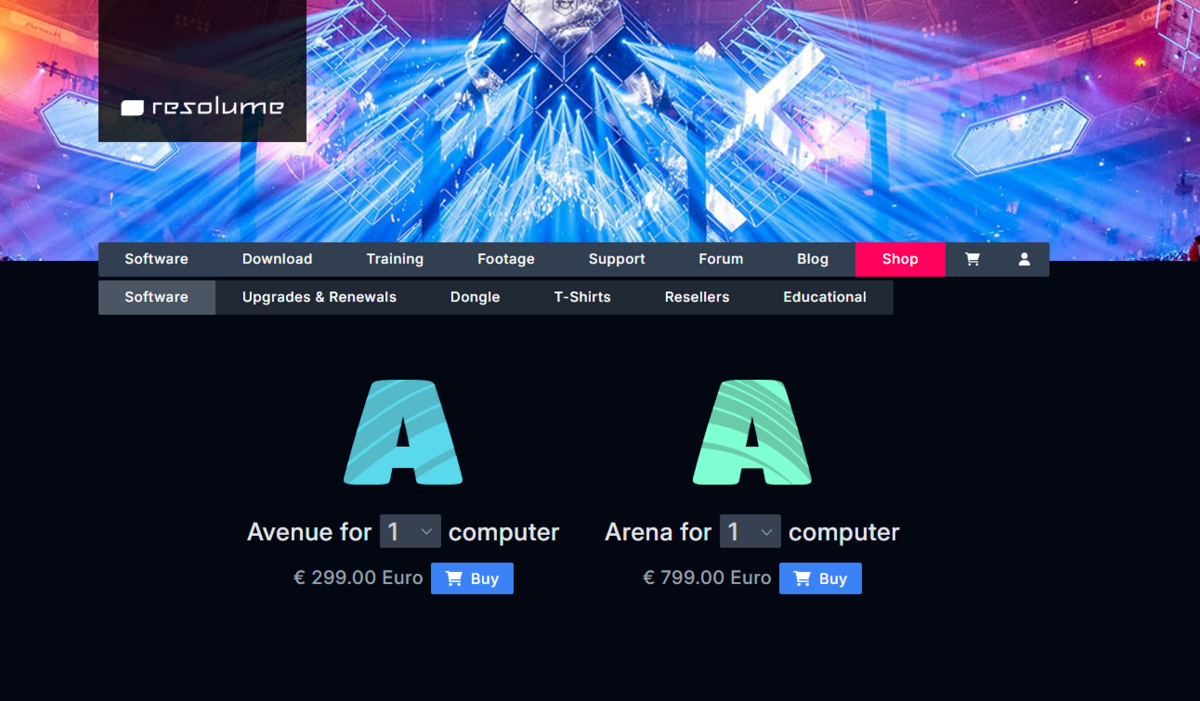

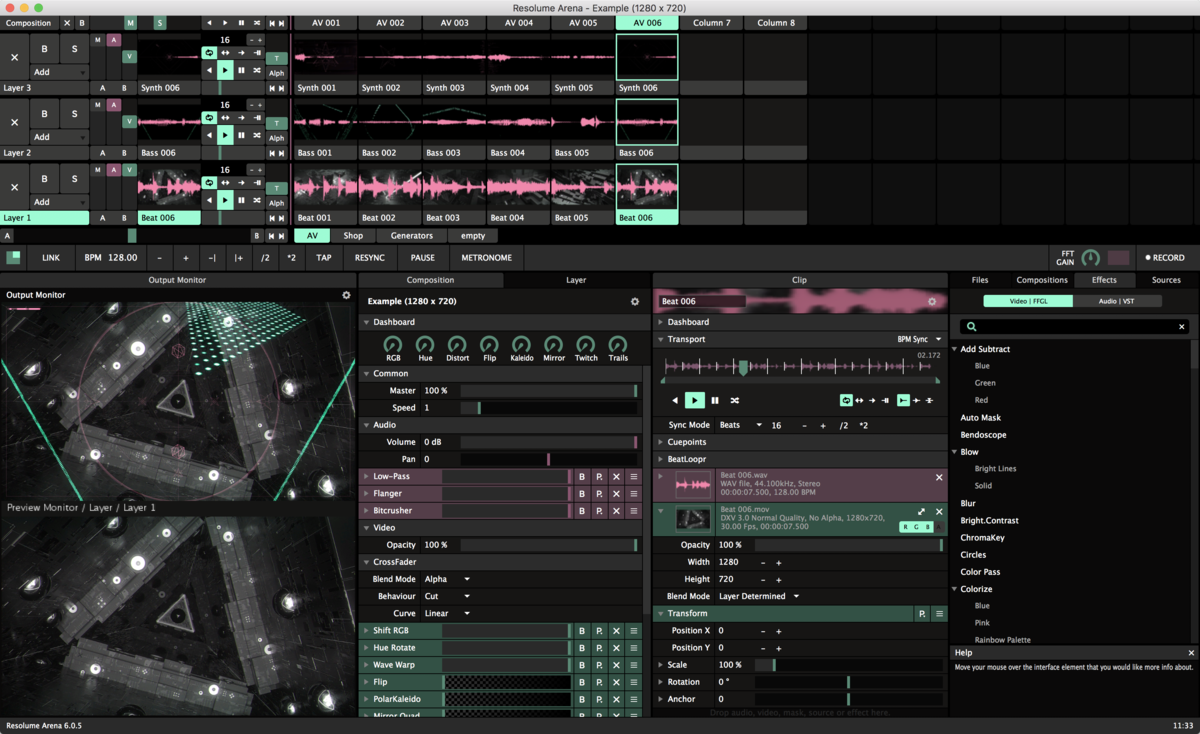

3.Resolume

当ブログでよくいろいろ記事を書いてるソフト。

価格はAvenueで299ユーロ、Arenaで799ユーロ。(毎年11月のブラックフライデーで割引あり)

ライセンス更新には1年ごとにお金がかかる・・・と思いきや最初にインストールした版は使用し続けられます。

新機能が気に入ったらアップグレードするシステムなので、サブスク的にお金がかかることはありません。

resolume.com

WindowsでVirtualDJと組み合わせてエフェクトを決めたいって人が使っているイメージです。単体での使用には向いてませんがやってる人もいます。

機能の豊富さからして、ほかのVJソフト持ってる人も余力あればもっておくといいかな?と思います。とにかくUIがわかりやすくいじってても面白いのが特徴ですね。

https://resolume.com/

良い点

・エフェクトが豊富、かつ綺麗です。

・画面もとっつきやすい方だと思います。映像を混ぜるだけならたぶん初見でも行けるんじゃないかな?と思います

・Spout、Syphon、NDIに対応。(VirtualDJと連携可能)

・MIDIアサインも細かくかつわかりやすくできる方です。

・映像のパラメーターでいじれるところが非常に多いので、事前準備してればかなり面白いことができます。

・WindowsとMacbook両対応。

・ResolumeAlleyという操作簡便な映像変換ソフトが付いてきます。

・ライセンス移行は公式サイトで行うためPCを買い替えても安心。

クセのある点

・mp4に対応したのが「比較的最近」なので、mp4素材再生はほかソフトよりはやや重い感じがします。

・もともと.mov形式向けのソフトなため、対応動画形式がやや少ない・・・です。

(この二点はVLCやVirtualDJで補えます)

・速度変更すると音の高低が変わってしまいます。(設定で変更可?)

・ステップシーケンサーに現時点で非対応。(無理やり作れるには作れます)

・推奨PCスペックが高いです。実質GPUは必須なのでゲーミングノートかMacBookじゃないとキツい気はします。

・クリップをたくさん登録するには向かないです。サムネイルの大きさが変更不可、素材は横並べで読み込みすぎると重くなり、デッキ切り替えも時間かかります。

こういう人に向いてる

・Windowsのハイエンド機を持っている、もしくはこれから買う予定

・VirtualDJでやってたけどなんか物足りなくなってきた

・本格的なVJソフト使うの初めて

・エフェクトバチバチかけたい

・ほかのソフトと連携する使い方を想定してる

・EDM/クラブミュージック/インターネットミュージック/Remix/ライブ演出などのVJを将来的にやってみたい

・BPMに連動した表現がしたい

ロゴがでますがデモ版があるので興味ある人はいじってみましょう。

Spout/NDI/カメラの映像に対し豊富なエフェクトがかけられるので、ほかのソフトとの連携に非常に向いているソフトです。

個人的にはPC内のソフト間ミキサーって感じで使ってる人や配信VJに使ってる方が多いかなと思います。

特にVirtualDJと組み合わせることで互いの苦手なところを補うことができます。

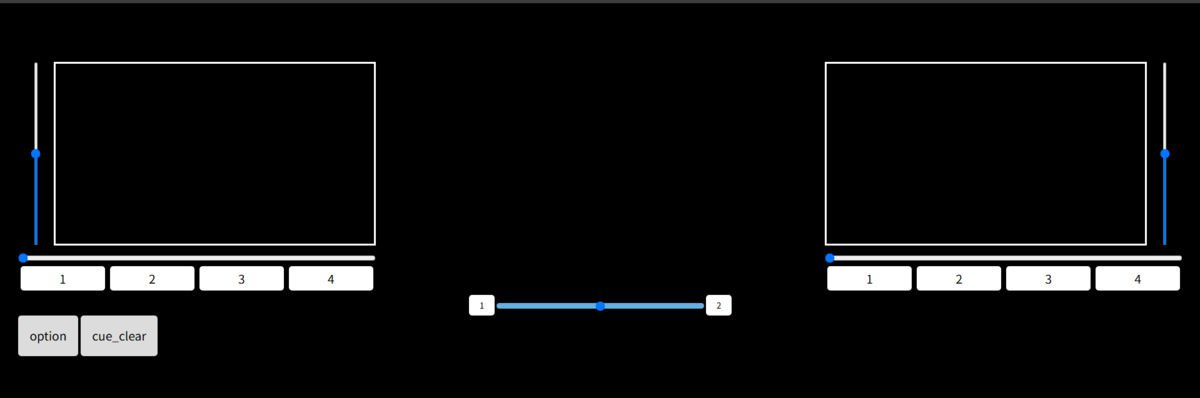

4.SynapseRack

2023年にSainaさんがリリースしたVJソフト。

synapserack.com

価格は12000円ですが、Demo版は4Layerまで使えます。

ノードでいろいろ組むことができ、スクリーンキャプチャ・Spoutの受信・OSCの受送信と変換など高機能。

エフェクトもいろんなパラメータから生成したり、四則演算したりもできるのでResolumeとは違った自由さがあります。

(ただしノード式でいろいろ組むので難易度は高いです)

良い点

・価格が安くDemo版でも4Layerまで重ねられる

・Spoutに対応。

・画面キャプチャが可能

・ステップシーケンサーの実装に関してはWindows環境ではどのソフトよりも簡便である(アニソンリミックス対応が非常にやりやすい)

・MediaBin的なフォルダ分け(ContentsBrowser)ができ、多くの素材の管理や曲想に合わせた素材をまとめて投影することに関してはResolumeよりやや得手

・ひとつのContentsBrowserから複数のレイヤーの映像選択ができ画面効率が良い

・ソフト内の機能の配置をカスタマイズできる

クセのある点

・エフェクトはノードで組んでいくので慣れてない人にとっては難解

・特定のディレクトリにファイルを置いておく必要がある

・ドラッグアンドドロップで直接VJソフトにファイルを登録できない

(その都度フォルダに入れて更新する必要がある)

・エフェクト系はResolumeよりやや難解

・Mac版はあるがNDI非対応のためVirtualDJとの連携がWindowsよりしづらい

こういう人に向いてる

・Windowsのハイエンド機を持っている、もしくはこれから買う予定

・持ってるのがmacbookでかつ汎用素材/クラブ系への対応が中心

・VirtualDJでやってたけどなんか物足りなくなってきた

・EDM/クラブミュージック/インターネットミュージック/Remix/ライブ演出などのVJを将来的にやってみたい

・BPMに連動した表現がしたい

・ステップシーケンサーを積極的に活用したい

5.Rekordbox Video

Creativeプラン以上で使えるRekordboxの拡張機能です。

mp4などの動画が再生できるようになります。

https://rekordbox.com/ja/products/rekordboxvideo/

良い点

・サブスクで使える(VJいないときに突発的に契約して使用、が可能)

・UIがRekordboxDJのそれなのでかなり初心者でもとっつきやすいです。

・トランジション(動画切り替え機能)やテキストなどが豊富です。

・テキスト、イメージ、カメラがデッキと独立しておりこれらを主体で扱いたいならVirtualDJよりもやや扱いやすい感あります

・動画か音声をしっかり切っておく必要がありますが、持ってる曲に動画を乗せられるので、DVJ(DJしながらVJ)が可能です。むしろ一人DVJに関しては一番向いてます。

・音楽の解析機能についてはRekordboxのそれなので、グリッドやキューを使った視覚的なリップシンク/ビートシンクに適しています。

・検索インターフェース/プレイリスト関係がわかりやすい。(もちろん莫大なファイルの中から見つけ出すならeverything等組み合わせる形になりますが、RekordBoxの優秀な検索機能を使う手も考えられます)

・Pioneer製コントローラーであればアサインいりません。

・DVJでPV等を使わないときを想定して汎用素材をフォルダからランダム再生する機能を有しています。

クセのある点

・サブスクの価格が高くなりました。(重要)

CreativePlan以上、つまり新規契約するなら月2500円以上のプランじゃないと使えないです。Rekordbox Lyricもなくなったので、VJだけのために契約する旨味はあんまりなくなってしまったのが正直なところ。

・2layerのみ。2つまでしか動画をロードできないので、リミックス系やるときは辛いです。

・対応素材形式がavi, mpg, mp4, m4v, mov とやや他のソフトには劣ります。コーデックの関係で使えないことも…

・プラッター(DJコンの皿の部分)が使えるDJコンがPionner純正のものだけになるので、コントローラーを選びます。(DJ2Go2等を繋いでも皿は反応しませんし他のボタンもマッピングが必要です)

・Spout、NDI等に対応してません・・・ほかのソフトと連携するには工夫が必要になってくると思います。Syphon outのみ対応。

・かなりマシンスペックを必要とします。Windowsゲーミングノート/ハイエンドMacbook向けです。

・ループコマンドがないので工夫を要します。

こういう人に向いてる

・DVJやりたい(DJしながら連動して映像出しをしたい)

・別の目的でRekordboxのCreativeプランを契約する旨味がある

・余ってるPioneer製のDJコントローラー(DDJ-200/Wegoシリーズ等)がある

・キューの管理やエンコード、素材のリネームなどをしっかりする派

・将来的にRekordboxLyricを使いたい(個人的にはResolume/VirtualDJ/VDMXでの運用がおすすめですがRekordboxLyricとの推奨組み合わせ方はこれです)

・将来的に一人DVJもやってみたい

→楽曲解析機能を強めたDVJソフトです。VirtualDJよりも視覚的に波形で素材合わせがしたい、とかの方には向いてます。運用の仕方によっては検索ソフトなしで管理することも可能なので、交代VJにもいいかもです。

ino2408m-pinv.hatenadiary.jp

ブラウザじゃねえか!と思いがちですが最近はChrome上で動くVJツールも盛んでして、フルスクリーン投影できるものも増えてきてます。そして何よりも無料。

どのツールも基本的にはインターネット接続が必要ではあり、マウス操作のものが多いのですが、平日イベント時に交代でVJしたりDJPCに予備として一応入れたりする分には結構ありかなと思います。

メインシステムとして長く使うのはおすすめしませんが、例えばVJ来れないときやワンオペになるときのサポート・VJPCが壊れた時や再起動したいときの予備手段・ソフトを買うまでのつなぎなどいろんな場面で使えるのでいろんな人が使い方を覚えておくと助かると思います。

番外編:GrandVJ

以前の記事でも紹介したGrandVJなのですが、

2025年時点で対応OSがmacOS 10.15 (Catalina) と Windows 10 まで

となっており、今買ったとしてもPCを買い替えたら使えなくなる可能性があります。

2025年時店でDLも購入もできるのですが、言い換えると

「2021年以降に新品で買ったPC上での動作が保証されておらず、使い続けるには中古でPCを探すかOSをダウングレードすることになる」

ということです。

(一応わたしのWin11機では動くには動きました)

2024年ではBlack Fridayで割引もなく、更新が行われてません。

支持も厚くUI的にも使いやすいソフトでしたが、2025年時点では積極的にはおすすめできない、と結論付けさせてください。

同じArkaosが発売しているソフトにMedia Masterシリーズはあり、その新作の「Arkaos Core/Arkaos Pro」が2025年に出るとのことです。

(厳密にはメディアサーバーを謳っているので別ソフトではあるのですが・・・)

予測ですが、このソフトは一説によるとMedia MasterシリーズとGrandVJが統合され、新しいVJソフトとしてリリースされる可能性はありそうです。

ですが、どちらかというとResolume以上に業務用の仕様になっていると考えられるため、価格も結構しそうかな・・・VDMXみたいな大幅な価格改定があるかもなんとも言えません。

予想価格としてはArKaos MediaMaster Express(Resolume Avenueくらいのグレード)で10万円、MediaMaster Proで30万円を超えるので安くても5万円以上かなと予想しています。

続報を待ちたいところです。

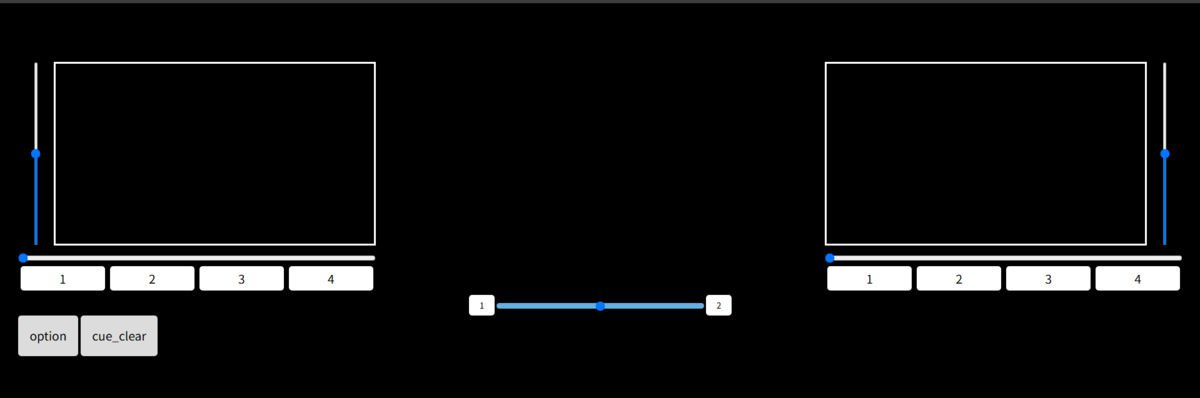

比較表とフローチャート

まとめとしてフローチャートを出しときます。

もちろんこれが正解ってわけではないですが、参考までに。

・ResolumeオンリーでアニクラVJすることも可能ですが、Resolumeの場合はVirtualDJを組み合わせるのがおすすめです。

・クラブミュージックが主体であれば、Resolume/SynapseRack単体でもOKかと思います。ただしSynapseRackは動画をドラッグアンドドロップで読み込めないので、VirtualDJに汎用素材等を読むのも運用としてアリかと思います。

・DJコントローラーで操作したかったりCueの機能などを高度に使いたければVDMX+VirtualDJという構成もかなりアリでしょう。

いろいろと紹介してみましたが、実際ここに上げたVJソフトは体験版がありますので、操作性が気に入ったものや自分のPCで快適に動作するものを選んでみる、というのがいいと思います。

特にMacbookにおけるVDMXにするか?Resolumeにするか?の選択肢は結構好みが分かれるので、インストールして感触を見てみるといいかと思います。

ちなみに無料版の制約。

Resolume/GrandVJ→一定時間ごとに画面が暗転し、ソフトのロゴが出ます。

Resolumeだとレゾリュームアベニュー・・・って音がなるので聴いておくのも一興。

VirtualDJ→ロゴが出る。MIDIコンは一定時間で反応しなくなる。

SynapseRack→4Layerまでしか使用できない。

VDMX→設定が保存できない

Rekordbox Video→30日間のみ

といったところです。つまりはスペック検証や買う前にいじってみることはここに上げたソフトすべてで可能です。UIが肌に合わなければ使っても快適ではないので、まずは初歩的に数素材合成してみてください。

ということで私見も含みますが、VJソフトの選び方2025年Verでした。