ってことで書いてみます。

ちなみに本人も書いているので、わたしは総合的に概要と他ソフトの規格、アニクラ/サブカル領域の話を中心にさせていただきます。

SynapseRackについて

VJ界の革命児ことSainaさんが作ったVJ Toolです。

この記事は「無料で」ってあり、このツールに関してもBOOTHで12000円とありますが、

無料版でも4Layer使えてレゾリュームアベニューって喋ったりブラックアウトしたりしないので、プリレンダVJ(映像を合成していい感じにするタイプのVJ)の入門やVirtualDJの機能を拡張したい人にも最適です。

こういう人におすすめ!

・ゲーミングノートなどWindowsの高スペックPCを所持している!

・汎用素材・背景素材をうまく組み合わせてクラブっぽいVJがしたい!

・VirtualDJでVJしているが機能を拡張したり具体的な素材がないときやリミックスのときにもうちょっと演出してみたい!

・VirtualDJでのVJが主だが汎用素材がワンパターンになりがちで複数から選んで管理したい

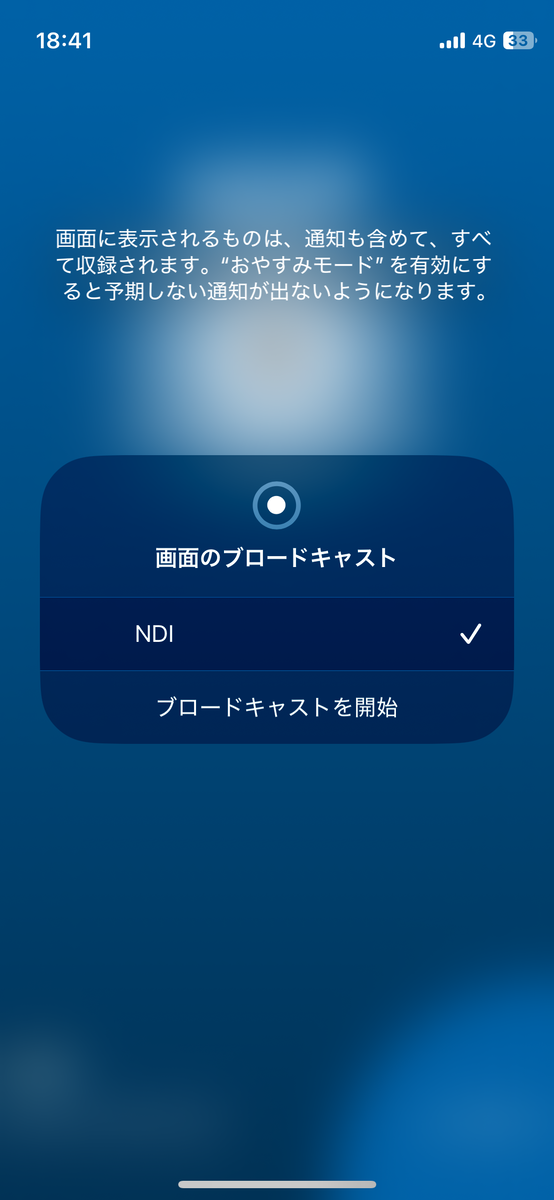

・VRや配信でVJやりたい!

・VDMXに画面構成が似たソフトをWindowsで探している

・とりあえずステップシーケンサー(1拍ごとにカチカチ素材切り替えるやつ)を使いたい!

こういう人におすすめしません

・ノンエフェクトのアニクラVJをワンソフトで完結させたい(アニクラVJならVirtualDJ等を組み合わせることになります)

・PCのスペックがVirtualDJだけでギリギリくらいである

ソフトの仕様としては説明書を読めば全然なんとかなるレベルですが、難しいところもあるのが正直なところで、難易度的には「GrandVJやResolumeよりちょっと難しい」くらいかなと個人的には思っています。

また、SynapseRack自体がGPUを使う仕様であるため、GTXやRTXシリーズといった単体グラフィックを搭載したPC(ゲーミングノート等)でないと快適に動作しない可能性があります。

良い点

・ステップシーケンサーの実装に関してはWindows環境ではどのソフトよりも簡便である(アニソンリミックス対応が非常にやりやすい)

・Spoutの受取が簡便である

・MediaBin的なフォルダ分け(ContentsBrowser)ができ、多くの素材の管理や曲想に合わせた素材をまとめて投影することに関してはResolumeよりやや得手

・ひとつのContentsBrowserから複数のレイヤーの映像選択ができ画面効率が良い

・他のソフトに比べてGPUを使う仕様であるためゲーミングノートでさえあれば軽快に動作する

・ソフト内の機能の配置をカスタマイズできる

注意が必要な点

・特定のディレクトリにファイルを置いておく必要がある

・ドラッグアンドドロップで直接VJソフトにファイルを登録できない

(その都度フォルダに入れて更新する必要がある)

・エフェクト系はResolumeよりやや難解

総じて、エフェクトを主に扱いたい人はResolume。

ステップシーケンサーを多用する人やフォルダ分けした素材を組み合わせたい人はSynapseRackという感じになるかな?と思います。

両ソフトとも無料版が用意されているので、購入前に使用感をチェックしてみて下さい。

インストールと準備

とりあえずは上記のリンクから無料版(Demo)をダウンロードして中のexe.ファイルを実行してください。

使っててレイヤーを5個以上にしたい!ってことがあれば有料版を買うといいかなと思います。

使い方(公式)

細かい使い方は公式のドキュメントから。当ブログではポイントを絞ってお話します。

素材の準備

素材に関しては無料のものから有料のものまであります。

今回は「無料で」と言ってるので無料のものです。

以下にまとめてみましたので、いい感じの素材をDLして入れてみてください。

(とりあえず今回に限ってはBOOTHのものは「無料」で絞り込んであります)

ちょっとお金が出せる人はBOOTH等からいくつか素材を購入しておくといいと思います。

SynapseRackはこれらのサイトからDLしたままの.mp4(H264等)でも動きますが、

軽くしたい人は.mov(hap)に変換すると良いでしょう。

以下のツールで変換できます。理屈はResolumeのDVXとほぼ同じで、ループ再生や速度変化などに強い形式に変換すると軽くなるというものです。

通常の動画再生ソフトで扱いにくくなるので「K-Lite Codec Pack」を入れておくと良いと思います。

MediaPlayerClassic等を関連付けておけばWindows上のサムネイルで動画を選べます。

過去の参考記事を。

理屈と目的はDXV変換と同様なので、以下の記事を読んでみて下さい。

機能検証では.mp4でいいと思いますが、素材を選定したらhapにしておきましょう。

余談ですがこのhapはResolumeやVDMXでも使えます。

素材登録

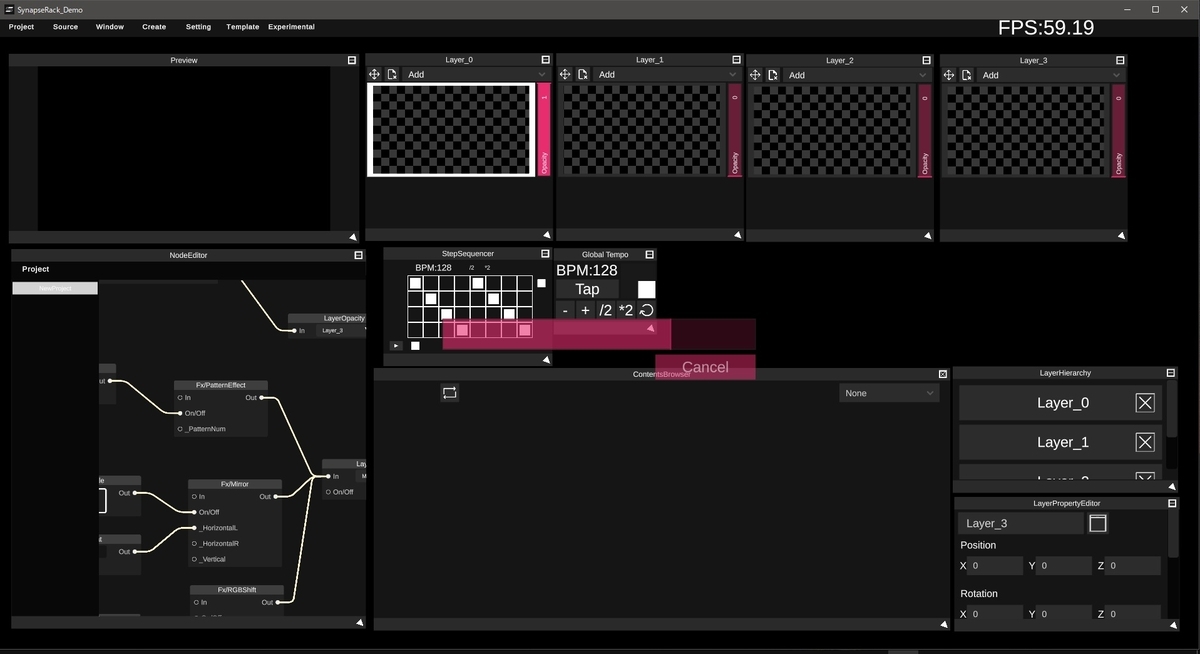

SynapseRackをとりあえず立ち上げます。

デフォルトで「4layer Template」が読み込まれていますが、これでしばらく戦えると思います。

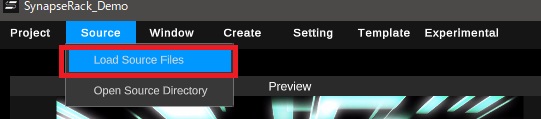

右上のSource→Open Source Directryで素材を入れるためのフォルダが開きます。

「Video」の中に「Sample」というフォルダがあるので、その中に素材を入れるか、何かしらのフォルダを作りそこに素材を入れます。Hapに変換した場合は「Hap」に動画を入れます。

素材をフォルダに入れ終わったら、

Source→Load Source Filesで素材を読み込めます。

初回はなかなか時間かかりますが気長に待ちましょう。

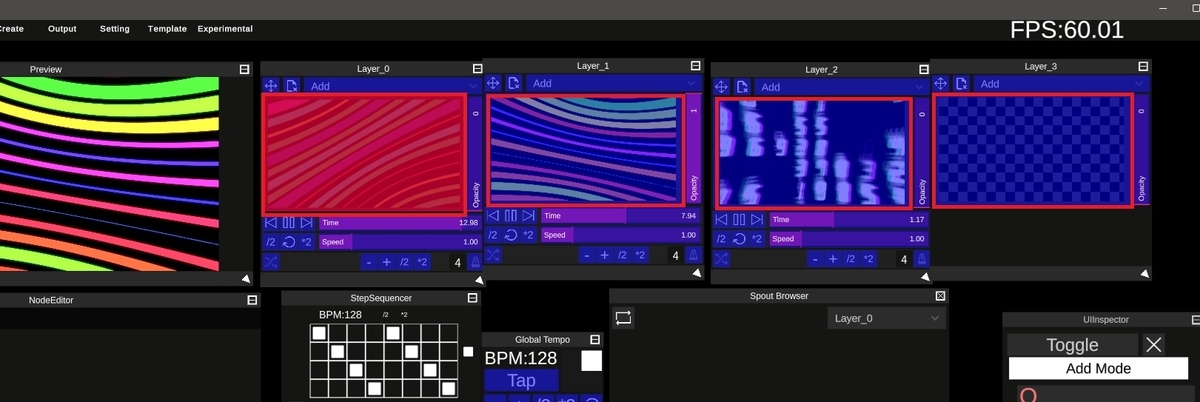

素材が下の「Contents Browser」に表示されます。

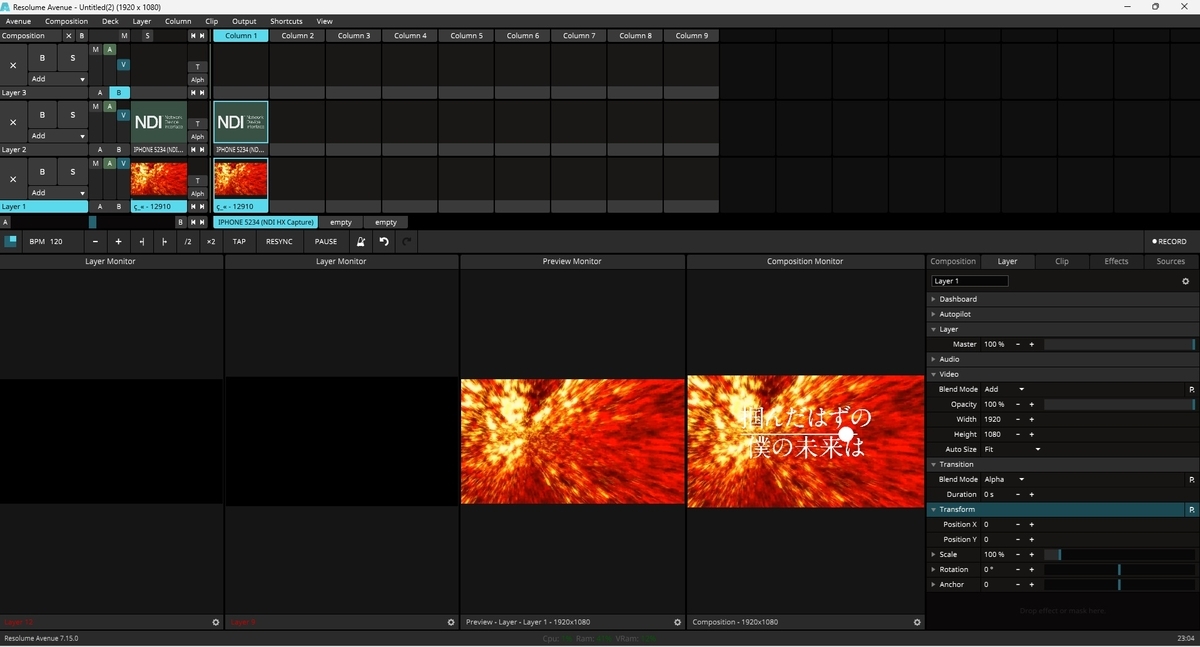

基本素材合成

基本的な素材の読み込みと合成は、「レイヤーの枠をクリック」→「Contents Browserから素材を選択」→「枠の横にあるピンクのフェーダーで素材の薄さを調整」

という流れで行います。

各レイヤーの右のフェーダーで素材の割合を調整すれば任意の濃度で素材を混ぜることが可能です。

このフェーダーを最終的にはnanoKontrol2などのフェーダーに振り分けることになります。

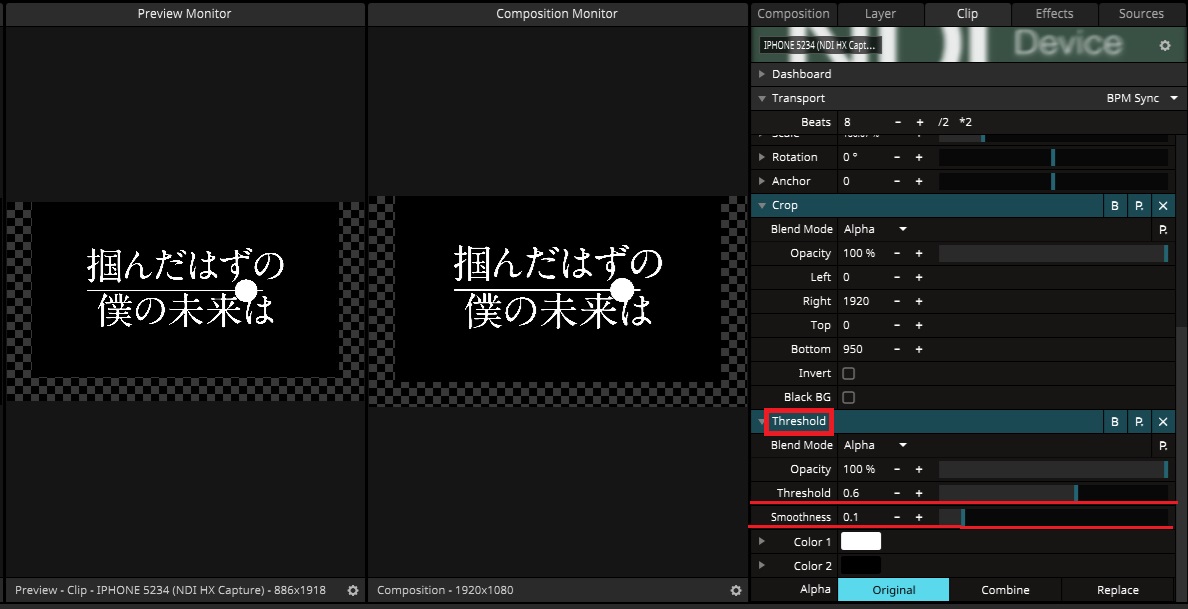

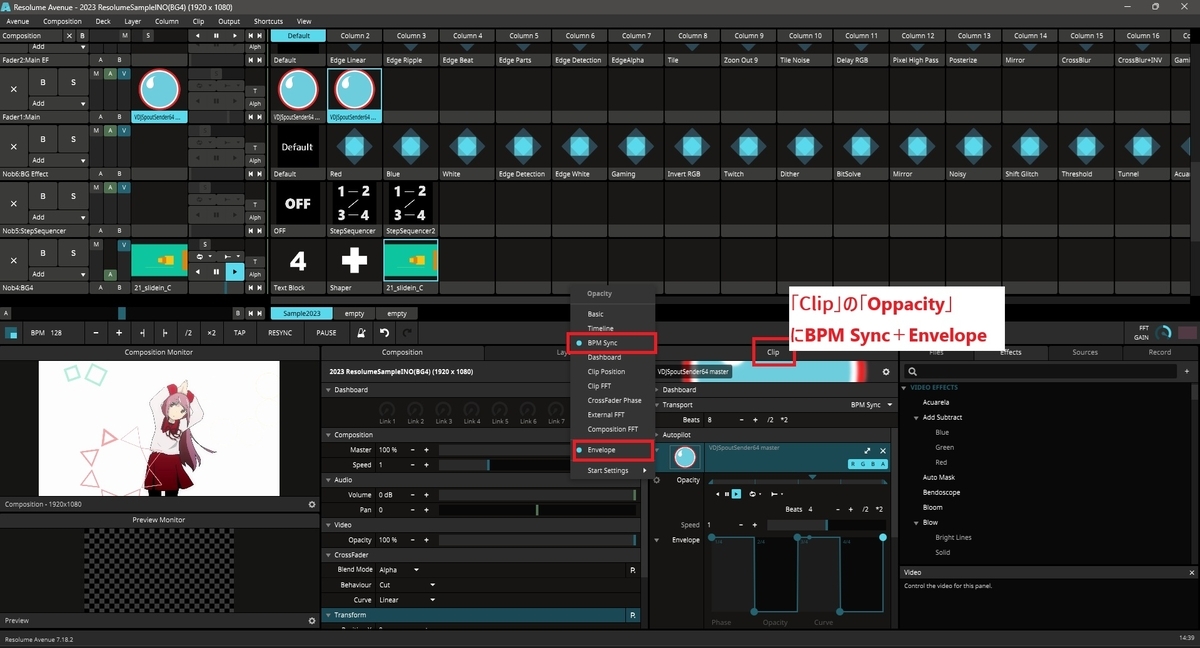

BPM連動

Tap BPMに合わせて素材を動かしたいときは、右下のメトロノームマークを押し、拍数を調整すると合わせられます。

素材のBPM基準は120もしくは128であることが多いので、拍を打つ系の素材をこの設定で読み込むとTAPしたBPMに連動してくれます。

素材によって「その素材が何拍分か?」は異なるので、その都度/2ボタンや*2ボタンでしっくりくる設定を素材ごとに選びましょう。

MIDIコンマッピング

nanoKontrol2などのMIDIコンに動作を振り分けることができます。

上のSetting→Midi Mappingにて。

いろいろと割り当てられるものはありますが、基本的にはマウスで汎用素材を選択して

フェーダーで素材の割合を調整する感じにするといいと思います。

MIDIコンにマッピングしておく場所として、以下の部分がおすすめです。

・各レイヤーのフェーダー

・ResyncとTap

・ステップシーケンサー発動ボタン(左のNodeEditorにある)

・各レイヤーの選択枠(MIDIコンで映像を変えたいレイヤーを選択してContentsBrowserからクリックすると早い)

あとはエフェクト関連。下でも説明しますがNode Editorから必要なエフェクトのToggleに最初はアサインするといいと思います。

ステップシーケンサー

Remix対応などに便利なステップシーケンサーは初期状態で画面に見えてます。

左下の再生ボタンを押すと素材が

Layer1→Layer2→Layer3→Layer4と切り替わります。

BPMはGlobalTempoに依存します。

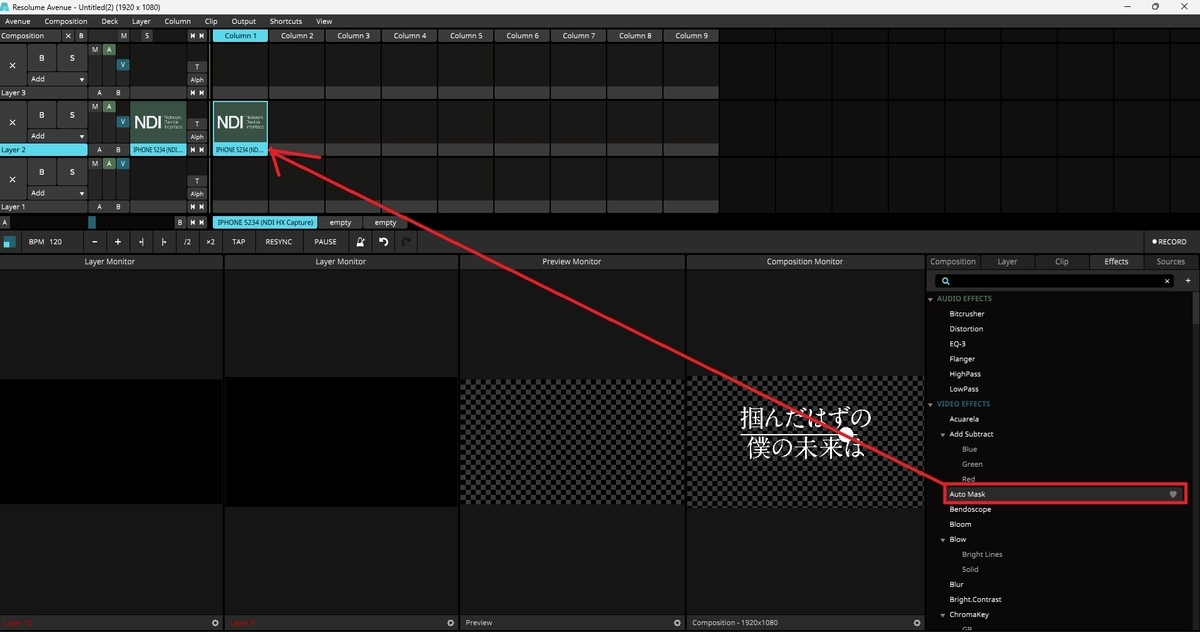

エフェクト

エフェクトに関しては左下のNodeEditorで行うのですが正直な話ノード系のツールをいじってない人にとってはやや難解です。

自分でエフェクトを作ったり値を変えたりはまた別の記事で説明しますがとりあえずデフォルトのエフェクトの範囲で。

初期状態でNode Editorが以下の状態になってます。

こちらのToggleにMIDIコンやキーボードをアサインすると発動することが可能です。

Toggleの代わりにButtonのノードを繋げば押したときだけエフェクトも作れます。

他のエフェクトを入れたいときは間の「Fx/〇〇」を別の「FX/△△」のノードに付け替えます。

↑右クリックのCreateNodeからノードを追加可能。

とりあえず付け替えてみていろいろ試してみるといいかと思います。

PatternEffectをGrayScaleに付け替えた例。

エフェクトのパラメータの変え方については結構複雑なので別記事で説明します。

エフェクトそのものがどんなものかやノード例はSainaさんのドキュメントに書いてあるので参考にしてください。

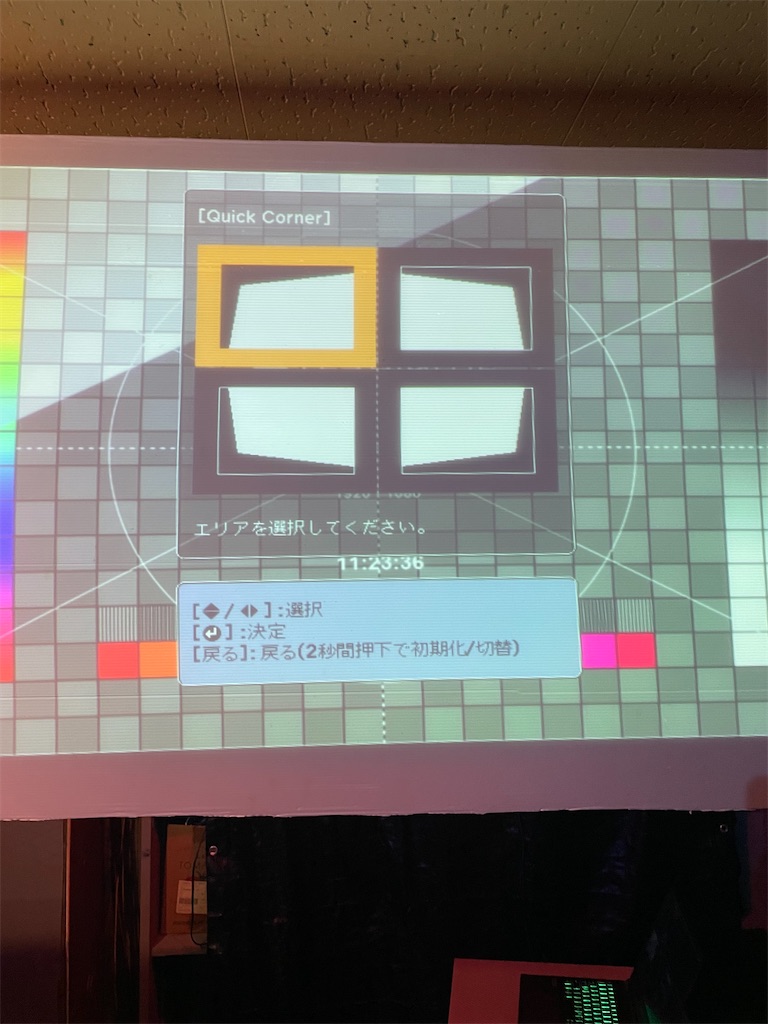

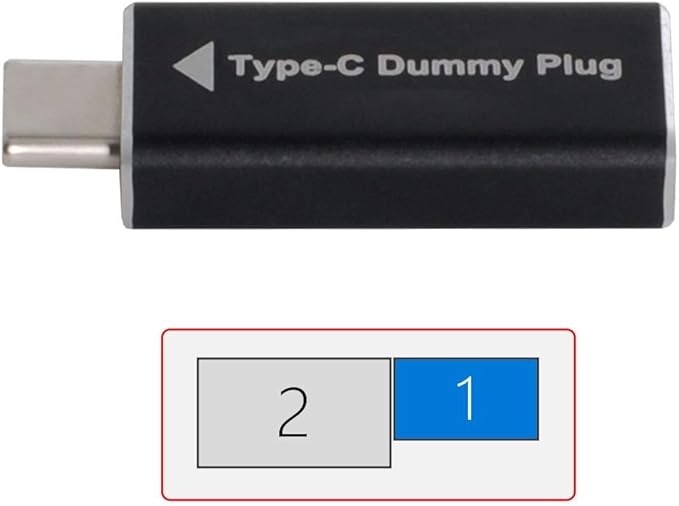

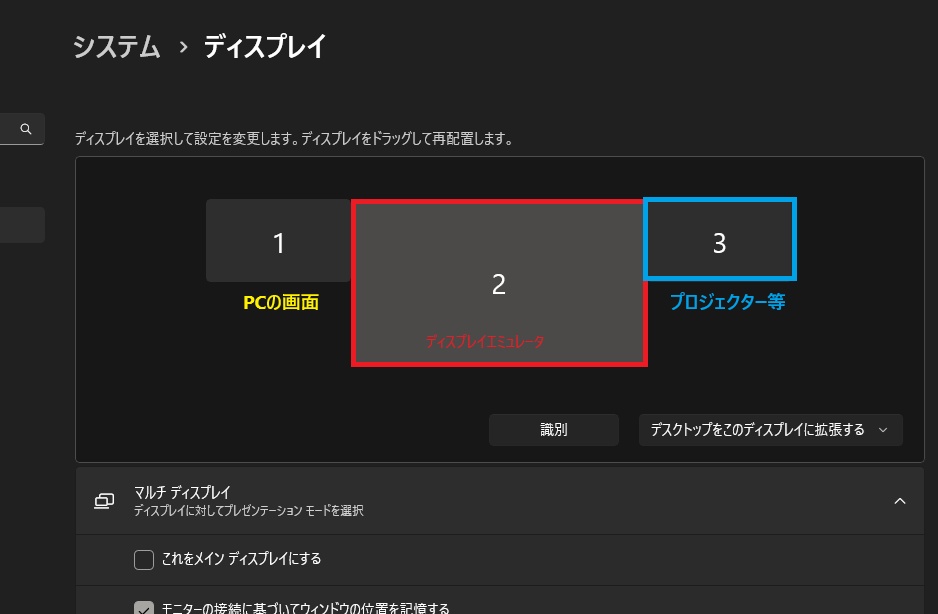

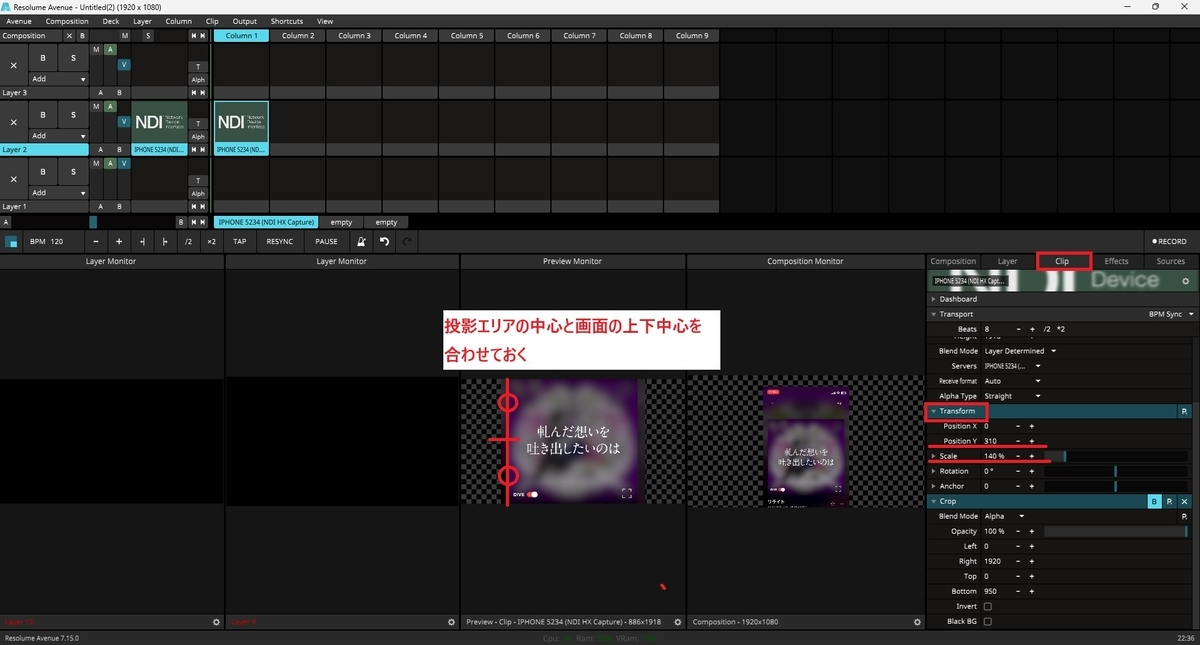

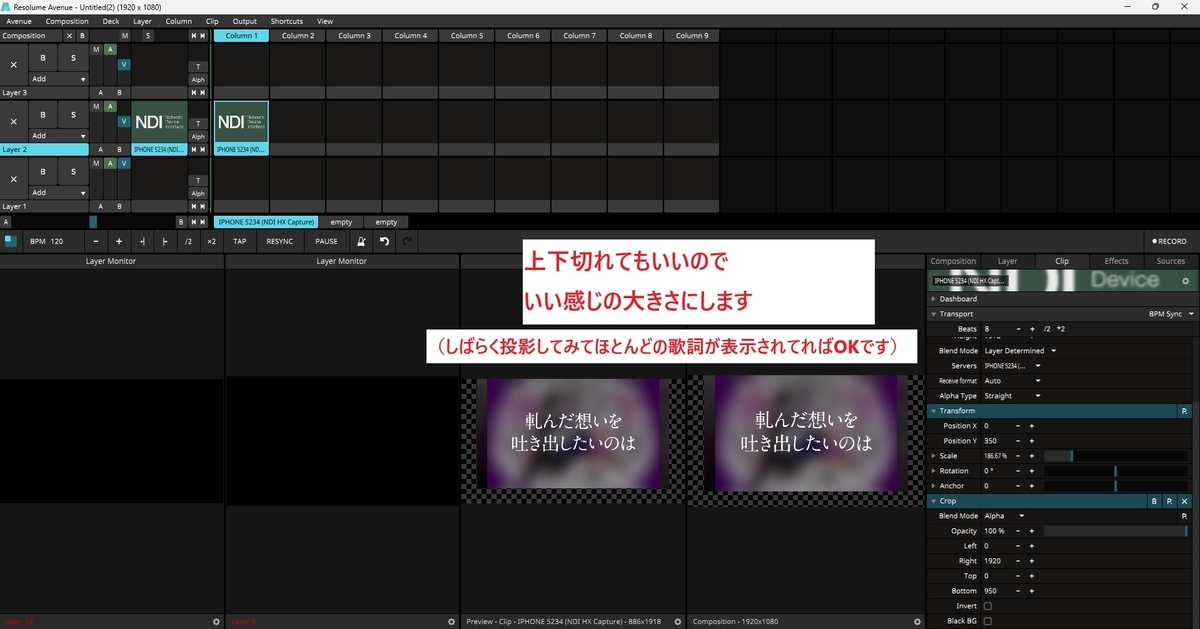

投影

投影については前のVerはSpoutをほかソフトに送っていたのですが現Verは投影がソフト単体でも可能です。

上のOutput→Create Output Windowからウィンドウを出せます。

そのウィンドウを投影したい画面にドラッグアンドドロップしてAlt+Enterで全画面化すると投影可能です。

実際ここまでやって適当なMIDIコンに操作を振るなりして映像を足したり切り替えしたりするだけでもかなりVJっぽいことはできるかと思います。

実際のプレイについて

実際のプレイですが、こんな感じです

1.各レイヤーの四角のところをクリック、もしくはMIDIコンに割り当てたボタンを押して選択。

2.Contents Browserから読み込みたい素材を選択。

3.右のピンクのフェーダーで割合を調整。

4.TAPでBPMをとる。

リズムに合わせて手を動かしたり、サビで素材入れ替えたりステップシーケンサーを発動させていい感じに演出してみてください

結語

とりあえずはSynapseRackを使った基礎の映像合成についてお話しました。

Demo版で4つまで素材合成できるので、汎用素材系やクラブのVJの取っ掛かりとしてもいいんじゃないかな?と思います。

エフェクトの作り方や各種ソフトとの連携等については次回以降の記事で説明します。

特にVirtualDJと組み合わせると互いの弱いところを補うことができるのでおすすめです。

Resolume等とは勝手が違うところも正直多いですが、操作感的にこちらが合う方もいらっしゃると思います。なにより4Layerまでは無料です。

ぜひ触ってみてください。